[flexitem flex=1]

それまでの演奏する側の楽譜の見方と、浄書の法則を学んだ上で制作する側からの楽譜の見方との違いに驚くのと同時に、興味深い世界だと感じました。

眠い目をこすりながら課題を何とか必死に間に合わせて受講していた頃から早いもので十数年…。様々な編成やジャンルの曲集制作に携わらせていただいています。

DTPコース修了後に進んだ系列会社の在勤オペレーター時には、楽譜浄書のほかデータ変換や校正、DTPの技術など、より実践的な力を身に付けることができました。

仕事の依頼から納期まで短期間。詳細な指示書に加え、音楽辞典や曲集、DTPソフトのHow to本、レイアウトの参考になるような雑誌などなど、あらゆるものからヒントを得ながら、一制作ごとに勉強を重ねています。

自分の携わった曲集を店頭で手にした時の充実感、苦労した案件で最後のデータ送信時の達成感は何ものにも代え難いです。

現在関東を離れておりますが、パソコンの環境が整えばどこでもできる現代にぴったりなこの仕事。あの時、思い切ってICSに入会してよかったです。

[/flexitem]

[flexitem flex=1]

受講してみて思ったのは、やはり独学とは違うという事。色々なアイテムの位置やサイズ、小節割りやレイアウト、私はバランスを取ったりするのは元々好きな方なのですが、沢山の修正項目がありました。綺麗な譜面になるのはもちろんの事、それまで何となくで配置していたものが、その場所に置く意味まであり’「なるほど、これが浄書か」と思いました。

現在無事オペレーター登録に至り、少しお仕事も頂けました。まずは学んだことをきちんとこなす事を心掛けていますが、やはり納期がありますので、スピードも重要です。如何に作業効率を上げるかが今の自分の課題となっています。とは言うものの、スピード重視で雑になってしまっては浄書でなくなってしまうので、この仕事の難しさを感じます。

まだまだ駆け出しで、勉強することも盛り沢山です。これから少しずつ経験を積んでいけたらと思っています。

[/flexitem]

[/flexbox]

[flexbox alignh=”between”]

[flexitem flex=1]

ソフトを購入し、説明書を片手に学んでいましたが、やはり独学では限界を感じていました。

そこで以前から雑誌の広告で見かけ、気になっていたICSの門を叩きました。

数々の決まりごとの上に美しい楽譜が成り立っていることを知り、正に目から鱗!様々なジャンルの楽譜に携わることにより、知識も広がり新しい世界に興味津々です。

これからも、より一層のスキルアップに励みたいと思います。

[/flexitem]

[flexitem flex=1]

浄書は一から音を紡ぐことはありませんが、譜面から作り手(性格)が見える!?と言われる程、細かい手作業の部分で少しずつ 印象の違いが生まれます。

そこが浄書の醍醐味を感じるとともに、大事な役目なのだなと思うところです。制作は短期決戦ですが、著者の思いが十二分に伝わるように作業効率を上げるだけでなく、 丁寧さを失わずに確認作業して行くことを 今後も心がけていきたいと思います。

今まで音楽を勉強していた方も そうでなくても様々な視点から判断していくことが 作業では大切になってきますので、人生経験豊富な方、 ひたむきに取り組んで行く情熱のある方は 是非とも共に奮闘していただきたいと思います。

譜面を読み込み、伝えていく世界へ、ようこそ!

[/flexitem]

[/flexbox]

[flexbox alignh=”between”]

[flexitem flex=1]

そのときに知ったのが、「浄書」という仕事の存在です。もともと楽譜が好きだったこともあり、美しく見やすい楽譜を自分で制作できるようになる、というところに強い魅力を感じました。

仕事をしながら、途中出産なども挟んでのコース受講でしたので、インターン修了まで時間がかかりましたが、先生方の励ましもあり、なんとか最後までたどり着くことができました。

今は、少しずつお仕事も頂けるようになり、まだまだ未熟ながらも、楽譜制作の奥深さ、楽しさにますますのめり込んでいます。

表に出る仕事ではありませんが、自分が制作に関わらせていただいた譜面が多くの方に使っていただける、そこから生まれる音楽にほんの少し貢献できている、ということは大きな喜びです。

これからも自己研鑽を重ね、より良いお仕事がしていけるようになりたいと思っています。

[/flexitem]

[flexitem flex=1]

[flexbox alignh=”between”]

[flexitem flex=1]

楽譜を手書きすることが好きだったので「楽譜の仕事ってあるのかな?」というところからスタートし、インターネット検索でICSを見つけました。

そして楽譜浄書という言葉に初めて出会いました。

すぐに体験レッスンを申し込み、そこでFinaleを触らせてもらい、その面白さに入会を即決しました。

レッスンではFinaleの使い方はもちろん、コンピュータの基礎知識から音楽理論まで幅広く学ぶことができ、中でも楽譜浄書のルールは知らないことばかりで、細かいところまで気を配って楽譜が作られていることに驚きました。

奏者として楽譜を見ていた頃は、音の間違いがあったら「なんていいかげんな楽譜なんだ!」と思い、きれいに整ったなんの間違いもない楽譜を見ても、なにも思っていなかったことに気付かされました。

奏者になにも思わせない楽譜は、細やかな気配りがされた丁寧な楽譜であり、それこそが浄書の神髄なのではないかと思います。

そんな楽譜をたくさん世の中に残していけるように、もっと多くの人に浄書を学んで欲しいです!

[/flexitem]

[/flexbox]

[flexitem flex=1]

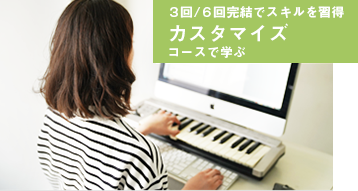

日本レコード大賞をはじめ、芸術祭奨励賞、南里文雄賞など国内の著名な賞を数々受賞し、その功績は数えきれない。

私の場合、手書きの時代が40年ほどあり、その間常に頭にあったのは「もっと速く、且つ正確に書く方法」の模索でした。

締切を克服するには「スピード」が命であり写譜屋の讀み違えを減らすには「正確」に書くことが絶対に必要。

オーバチュア時代が数年ありましたがフィナーレへの乗り換えが最も勇気が必要でした。

恥ずかしながら手書きのスピードに関しては業界のトップ集団に属すと自負しておりましたので「能率低下」の恐怖との戦いでした。

結局手書きをスッパリやめて、フィナーレ1本に賭けたのが大当たりの決断となって現在に到ります。

担当の先生にも数々のご指導をいただきました。

今後ともよろしくお願い致します。

[/flexitem]

[flexitem flex=1]

大きな仕事に入る前、本気でフィナーレのスキルを完璧に身につけたいと思いWEBを検索した結果、このスクールに行き着きました。 スケジュールなど大変なご無理を言い一週間で集中的に講義していただきましたが、その日以来、フィナーレが自由自在になりました。即効性のある講義で分かりやすく、その効果は抜群です。ありがとうございました。

[/flexitem]

[/flexbox]

[flexbox alignh=”between”]

[flexitem flex=1]

NHKドラマ音楽の作曲、「名曲アルバム」、「みんなの童謡」など多数の番組の編曲も担当。

今も手書きを続けてはいますが、仕事の上では浄書ソフトも必要。作曲以外にも様々な楽譜の監修作業などする中で、浄書楽譜の読みやすさというのも大切であると思い至りました。

独学ではなく指導を受けるということは、速く、効率よく、きれいな楽譜を作り上げる近道でもあると思います。基本的なことから展開することはもちろん、フィナーレを学ぶことから改めて「楽譜を書く」ということをこの教室で学ぶこととなりました。まだまだ知りたいことはたくさん。今後も頼りになりそうです。

[/flexitem]

[flexitem flex=1]

鹿児島を中心にクラシック、ポップス、ジャズの作・編曲やピアノ伴奏と勢力的に活動する。

毎日毎日ぬりつぶす、おびただしい数のおたまじゃくし。そして、それを保管しておく、おびただしい数の封筒。そのような、「手書きアレンジャー」の長年の状況からの脱皮を、強く後押しし続けてくれたのがICSです。

気長におつきあいくださる講師の先生は、いつも傍らのお助けマン。

だれだって、長年熟練したものから転換して次のランクへ進むのは大変。

独りでやるよりは、先に歩んだ人々に案内を任せるのが早道ですし、奥深い意外なポイントを示してもらえます。

このタイミングで「ICSで学ぶ」という選択、セイカイでした。

[/flexitem]

[/flexbox]

株式会社 音楽之友社

[promo]

[/promo]

[promo]

[/promo]

[promo]

[/promo]

[/promobox]

[promo]

[/promo]

[promo]

[/promo]

[promo]

[/promo]

[/promobox]

株式会社 全音楽譜出版社

[promo]

[/promo]

[promo]

[/promo]

[promo]

[/promo]

[promo]

[/promo]

[/promobox]

[promo]

[/promo]

[promo]

[/promo]

[promo]

[/promo]

[promo]

[/promo]

[/promobox]

[promo]

[/promo]

[promo]

[/promo]

[promo]

[/promo]

[promo]

[/promo]

[/promobox]

[promo]

[/promo]

[promo]

[/promo]

[promo]

[/promo]

[promo]

[/promo]

[/promobox]

株式会社 ドレミ楽譜出版社

[promo]

[/promo]

[promo]

[/promo]

[promo]

[/promo]

[promo]

[/promo]

[/promobox]

[promo]

[/promo]

[promo][/promo]

[promo][/promo]

[promo][/promo]

[/promobox]

[promo]

ヤマハ

[/promo]

[promo]

[/promo]

[promo]

西の会

[/promo]

[promo]

[/promo]

[/promobox]

岐阜聖徳学園大学教育学部

[promo]

[/promo]

[promo]

[/promo]

[promo][/promo]

[promo][/promo]

[/promobox]

[promo]

マール社

[/promo]

[promo]

全日本児童音楽協会

[/promo]

[promo]

金城学院大学

[/promo]

[promo]

信州大学教育学部

[/promo]

[/promobox]

アルソ出版株式会社

[promo]

[/promo]

[promo]

[/promo]

[promo]

[/promo]

[promo]

[/promo]

[/promobox]

[promo]

[/promo]

[promo]

[/promo]

[/promo][promo]

[/promo]

[promo]

[/promo]

[/promobox]

[promo]

[/promo]

[promo]

[/promo]

[promo]

[/promo]

[promo][/promo]

[/promobox]

[promo]

㈱教育芸術社

[/promo]

[promo]

㈱自由現代社

[/promo]

[promo]

㈱春秋社

[/promo]

[promo]

橘音楽㈱

[/promo]

[/promobox]

[promo]

国際芸術連盟

[/promo]

[promo]

[/promo]

[promo]

[/promo]

[promo]

[/promo]

[/promobox]